- Start

- NeHle e.V.

- Hochschullernwerkstätten

- Tagungen

- Übersicht

- 2026 - Aufbruch

- 2025 - Halle

- 2024 - Graz

- 2023 - Trier

- 2022 - Frankfurt (digital)

- 2021 - Saarbrücken (digital)

- 2020 - Wien

- 2019 - Brixen

- 2018 - Erfurt

- 2017 - Bremen

- 2016 - Saarbrücken

- 2015 - Osnabrück

- 2014 - Berlin

- 2013 - Solothurn/Brugg

- 2012 - Siegen

- 2011 - Kassel

- 2010 - Linz

- 2009 - Halle

- 2008 - Berlin

- Literatur

- Kontakt

Ästhetische Lernwerkstatt & Ästhetisches Labor

HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit – Studiengang: Kindheitspädagogik

Hohnsen 1, 31134 Hildesheim

lernwerkstatt.fs@hawk.de

Zugeordnete Professur:

Prof. Dr. Lena S. Kaiser, Professorin für Kindheitspädagogik mit dem Schwerpunkt Didaktik in der Bildungsarbeit; Leitung ästhetische Werkstatt und ästhetisches Labor; Kooperation Lernwerkstatt Campus-Kinder

Didaktisches Konzept:

Einführung

Die Ästhetische Lernwerkstatt und das Ästhetische Labor sind Hochschullernwerkstätten, die strukturell und räumlich an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) Hildesheim, Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit im Bachelorstudiengang Kindheitspädagogik verankert sind. Grundgedanke für die Ästhetische Werkstatt und das Ästhetische Labor ist ein bildungsbereichsübergreifender Ansatz, der ästhetische Bildungsprozesse von Kindern im Bereich der erweiterten Wahrnehmung und Wissenskonstruktion in jedem Bildungsbereich sieht. Die Arbeit in der Ästhetischen Lernwerkstatt folgt dem Prinzip Lernwerkstatt (vgl. Brée 2017; Kaiser & Jung 2020) als hochschuldidaktisches Prinzip (vgl. u. a. Kaiser 2016; Jansa, Kaiser & Jochums 2019; Hormann 2024) und evoziert Fragestellungen und Diskussionen zur kindlichen Auseinandersetzung mit der dinglichen und sozialen Umwelt. Die Lernwerkstatt ist insbesondere in den Modulen Bildungs- und Lernbereiche der Kindheitspädagogik und Didaktik der Kindheitspädagogik, konzeptionell und organisatorisch fest verankert. In den Werkstatträumen [oder: "Räumlichkeiten der Ästhetischen Lernwerkstatt“] finden Seminare und ergänzende Lernangebote statt, begleitet durch studentische Tutor*innen.

Ausrichtung und Konzept

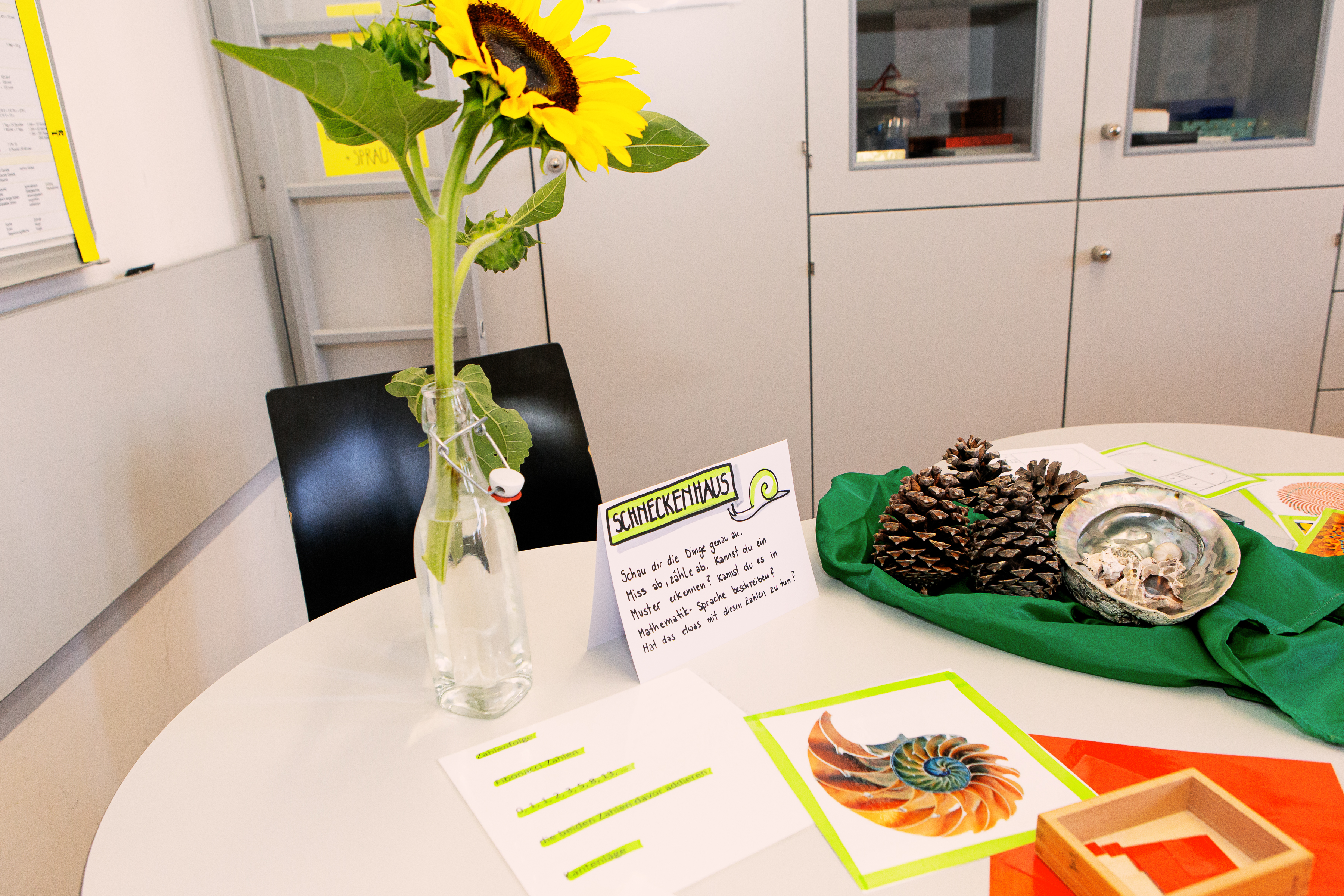

Die Ästhetische Lernwerkstatt und das Ästhetische Labor sind daher didaktisch gestaltete Orte, an denen Lernende – Erwachse und Kinder – entlang eigener Fragen Erfahrungen mit eigenständigem und entdeckendem Lernen machen können (vgl. hierzu auch Kaiser & Hormann 2025). Die Lernräume fördern eigenständiges, forschendes Lernen – für Studierende wie für Kinder. Es befinden sich in beiden Räumen eine vielfältige Sammlung mit bedeutungsoffenem Material sowie Materialien zur elementaren MINT- und Medienbildung, das sinnliche Zugänge zu theoretischen Modellen, empirischen Methoden und kindheitspädagogischer Didaktik eröffnet. Konzeptionell haben die bedeutungs- und verwendungsoffenen Materialien, die für individuelle und kreative Sinngebungsprozesse zur Verfügung stehen, eine für die Lernwerkstattarbeit zentrale Rolle. Durch sie werden sowohl individuelle Wege und Weisen der Handhabung und Benutzung als auch verschiedene, individuelle Deutungen und Sinnkonstruktionen ermöglicht (vgl. Jung & Kaiser 2018, 104). Mit Studierenden werden hierzu didaktische Praxisformen im Hinblick auf kindliche Aneignungs- und Erkundungsweisen mit Schwerpunkten – wie ästhetische Bildung, MINT-Bildung, Medienbildung, Lernwerkstattprinzip, Lernbegleitung und Raumgestaltung – in den Seminaren rekonstruiert und fachwissenschaftlich, theoriebasiert reflektiert (vgl. Kaiser & Hormann 2025 sowie Hormann und Kaiser 2025). Daneben bildet der reggiopädagogische Schwerpunkt mit den Remidamaterialien einen weiteren zentralen konzeptionellen Aspekt. Die Reggio-Pädagogik zeichnet sich durch die Haltung gegenüber Kindern als kompetente und potenzialreiche Individuen aus. Sie stützt ihre pädagogischen Grundgedanken auf konstruktivistische und sozialkonstruktivistische Ansätze und geht von Kindern aus, die von Geburt an aktiv um ein Verständnis des eigenen Ichs und der sie umgebenden Welt bemüht sind (u. a. bei Rinaldi, 2006; Vecchi 2010). Lernumgebungen mit bedeutungs- und verwendungsoffenen Materialien beantworten, ähnlich wie die Remida, „didaktisch das kreative Potential kindlicher Zugangsweisen wie […] das Bedürfnis, eigene Bedeutung […] auszudrücken“ (Brée et al. 2015, 15). Studierende erleben eine intensive theoretische Auseinandersetzung mit inhaltlichen Fragen zur Didaktik und der Initiierung von Bildungsangeboten sowie der Selbstreflexion des eigenen pädagogischen Handelns und Wirkens.

Materialkonzept:

Die Materialien der Ästhetischen Lernwerkstatt lassen sich vier Bereichen zuordnen. Erstens, eine große Sammlung an bedeutungs- und verwendungsoffenen Materialien, zweitens finden sich Materialien sortiert nach tätigkeitsorientierten Bildungsbereichen (vgl. Neuß 2014): (1) Schütten, Schaufeln, Begreifen, (2) Sammeln, Ordnen und Sortieren, (3) Malen, Gestalten, Kleben und Schneiden, Zeichnen, Modellieren, (4) zum Nass-Malen bzw. Nass-Gestalten, (5) zum Trocken-Malen bzw. Trocken-Gestalten, (6) Staunen und Beobachten: Mikroskopieren und Experimentieren, (7) Rollen und Rotation, (8) Verbinden und Verknüpfen (Schnur, Draht, Faden), (9) Stoffe und Stoffreste und (10) Bauen und Konstruieren. Den dritten Bereich bilden reformpädagogische didaktische Materialien wie Montessori-Material für die Bereiche praktisches Leben, Sinne, Mathematik, Sprache und kosmische Erziehung oder Fröbels Spielgaben wie Würfel, Walze, Kugel oder Ball, Legetäfelchen und Stäbchen sowie eine Freinet-Druckwerkstatt. Viertens gibt es Materialien zur MINT- und Medienbildung wie iPads, digitale und analoge Mikroskope, Waagen, div. Werkzeuge, Blue-Boots, OzoBots, Lego-Education digital usw. Im Nebenraum stehen weitere Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Raumkonzept:

Beide Räume verstehen sich als Möglichkeitsräume für sinnliche und selbstgesteuerte Auseinandersetzung mit der Welt in denen Lernende „sinnliche [und leibliche] Ordnungen“ (Schäfer 2014, 120) schaffen und Wirklichkeit und Welt konstruieren, rekonstruieren und dekonstruieren. Die Räume sind so konzipiert, dass vor allem Beziehungen zu Gegenständen und Materialien, aber auch zu Themen entstehen, die „mehr als nur eine gedankliche Beschäftigung [sind], sondern: Sinnlich-emotionale Erfahrung, ästhetische Eindrücke und Gestaltungen, Einbettung in erlebte Geschichten im Rahmen der bisherigen Biografie und Erschließen mit Hilfe der persönlichen Neugier und des Könnens und Wissen, das bisher biografisch erzeugt wurde“ (ebd., 151). Dafür ist die Ästhetische Lernwerkstatt als 60qm großer Seminarraum angelegt, der für ca. 30 Studierende ausgelegt ist. Das Raumkonzept folgt dem strukturierten und leicht erkennbaren Angebot, dass sich in den drei Grundsätzen zu Lernwerkstatt als Ort (1) Zugänglichkeit, (2) Übersichtlichkeit, Transparenz und ansprechende Anordnung und (3) Funktionalität und Multifunktionalität (vgl. Kaiser & Jung 2020, 180) widerspiegeln. Mittig im Raum befinden sich vier Tischinseln, ergänzend dazu an den Fronten des Raumes weitere Tische, die als Arbeits- und Präsentationsfläche für unterschiedliche Aktivitäten und Gruppenformen genutzt werden. Gegenüberliegend befindet sich eine Dokumentationsfläche für Arbeitsprozesse und -ergebnisse, die als Form, angelehnt an die reggianische Bildungsphilosophie, einer „Sprechenden Wand“ (vgl. Brée 2007, 286ff.) genutzt wird. An der Stirnseite befindet sich als Herzstück der Ästhetischen Lernwerkstatt ein großes Regal, übersichtlich mit transparenten Boxen sortiert und arrangiert mit Dingen und Gegenständen. Die Nutzungsbreite des Raumes ist groß und bedarfsorientiert veränderbar, vielfältige Kooperations- und Kommunikationsformen werden u. a. durch die Multifunktionalität und Flexibilität der Nutzung bestimmter Einrichtungsgegenstände wie Buffetwagen mit Materialien für künstlerisch-kreative Prozesse und Trockenwagen, Rollwagen mit Leuchttischen und Overheadprojektoren, Mikroskopierrolltische und weiteres ermöglicht. Das Ästhetische Labor ist als Seminarraum ohne Tische und Stühle gestaltet. Mittig im Raum existiert eine große Teppichfläche, die sich über sechs mal acht Meter im insgesamt 80qm großen Raum erstreckt. An den Wänden, um die Teppichfläche herum, sind niedrige Regale angeordnet und kleine, kindgerechte Tische positioniert. Daneben sind Leuchttische und Overhead-Projektoren vorhanden. In den Regalen befindet sich weiteres Material zu den drei großen Themenbereichen (1) Licht und Schatten, (2) Optische Illusionen und (3) Bauen und Konstruieren mit großen Materialien. Ergänzend gibt es Experimentiermaterial und sehr viele bedeutungsoffene Materialien sowie Naturmaterialien. Neben vier beweglichen Bodenplattformen existiert ein mobiles Lichtstudio. Dieses besteht aus drei Lichtkästen und zwölf Overhead-Projektoren. Das Ästhetische Labor wird für didaktische Erprobungen mit Kindern und Erwachsenen genutzt. Materialien, die nicht benötigt werden, werden in die Flurbereiche verschoben. Die Flure werden zudem „für wechselnde Ausstellungen („sprechende Wände“ als Foto-Text-Kombinationen) und zur Ausstellung von Arbeits- und Prozessdokumentationen der Studierenden genutzt. Ein besonderer Reiz des Ästhetischen Labors liegt auch in der Flexibilität der Nutzung, die größer als die der ästhetischen Lernwerkstatt ist.

Konzeption vorhanden? (schriftl.):

Informationen zur Konzeption:

Literaturverweise

- Brée, S., Schomaker, C., Krankenhagen, J. & Mohr, K. (2015). Gemeinsam von und mit den Dingen lernen. Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung -Themenheft Nr. 27. Osnabrück.

- Brée, S. (2017). Das Lernwerkstattmodell als hochschuldidaktische Herausforderung für die Ausbildung von Kindheitspädagoginnen und -pädagogen. In: Kekeritz, M.; Graf, U.; Brenne, A., Fiegert, M., Gläser, E. & Kunze, I. (Hrsg.), Lernwerkstattarbeit als Prinzip. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 67–82.

- Brée, S. (2007). Künstlerische Wahrnehmungs- und Produktionsweisen als Entwicklungsraum von Subjekten und Organisationen. Expressum.

- Bree, Stefan (2022). Entdecker*innen und Forscher*innenkisten-Kombination Technik; Materialien und didaktisches Konzept für die kindheitspädagogische Technikbildung. Hildesheim: Schriftenreihe Nr. 22 der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst – Hildesheim, Holzminden, Göttingen.

- Ernst, K. & Wedekind, H. (Hrsg.) (1993). Lernwerkstätten in der Bundesrepublik Deutschland und Österreich. Eine Dokumentation. Frankfurt am Main: Grundschulverband.

- Hormann, K. (2020). Die Rekonstruktion von Deutungs-, Denk- und Handlungsmustern im Kontext der Lernbegleitung in Lernwerkstätten im Elementarbereich. In: ElFo–Elementarpädagogische Forschungsbeiträge, 2 (2), S. 14–24. DOI: 10.25364/18.2:2020.2.2

- Hormann, K. (2023). Kinder auf den Weg bringen: Eine qualitative Studie zur Bedeutung und Konturierung des Raums und der Lernbegleitung im Kontext von Lernwerkstattarbeit in Kindertageseinrichtungen. Hannover: Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. DOI: 10.15488/13299

- Hormann, K. (2024, i. Druck). Anregung von Erfahrungslernen und Reflexionsprozessen im Kontext der Professionalisierung angehender Kindheitspädagog*innen: Ästhetische (Lern)Werkstatt der HAWK Hildesheim. In: Zehbe, K. & Kaul, I. (Hrsg.), Reflexivität in Lehre und Profession. Beiträge zu Grundlagen und didaktischen Arrangements für Lehr-Lern-Formate in kindheitspädagogischen Studiengängen. Weinheim & Basel: Beltz Juventa, S. 181–201.

- Hormann, K. & Disep, L. (2020). Die Selbst- und Praxisreflexion durch den Einsatz von Stimulated Recalls hörbar werden lassen? Die Rekonstruktion von impliziten Deutungs-, Denk- und Handlungsmustern frühpädagogischer Fachkräfte und deren Bedeutung für eine Weiterqualifizierung für Inklusion. In: QfI – Qualifizierung für Inklusion 2 (2020) 3. DOI: 10.25656/01:21251

- Hormann, K. & Kaiser, L. S. (2024, i. Druck). „Das ist eine Situation, die entsteht einfach“ – Die Konturierung des Raums im Kontext von Lernwerkstattarbeit in Kitas. In: Kaiser-Kratzmann, J., Burghardt, L., Eckhardt, A., Lattner, K. & Viernickel, S. (Hrsg.), Aufwachsen von Kindern gestalten. Weinheim & Basel: Beltz Juventa.

- Hormann, K. & Kaiser, L. S. (2025, i. Druck). Arbeitstitel: Vernetzung als Mehrwert für Professionalisierungsprozesse von Studierenden in kindheitspädagogischen Studiengängen der HAWK Hildesheim.

- Jansa, A. (2012). Das Atelier der 100 Sprachen. Licht und Schatten in der Reggiopädagogik. In: Haug-Schnabel, G. & Wehrmann, I. (Hrsg.), Raum braucht das Kind. Anregende Lebenswelten für Krippe und Kindergarten. Weimar & Berlin: Verlag das Netz, S. 129–151.

- Jansa, A. & Kaiser, L. S. (2019). Hochschullernwerkstätten in kindheitspädagogischen Studiengängen – Eine Verortung zwischen berufsfeldbezogenen Kompetenzen, reflektiertem Theorie-Praxis-Bezug und Möglichkeiten einer eigenständigen Positionierung. In: Baar, R, Feindt, A. & Trostmann, S. (Hrsg.), Struktur und Handlung in Lernwerkstätten. Hochschuldidaktische Räume zwischen Einschränkung und Ermöglichung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 145–156.

- Jansa, A., Kaiser, L. S. & Jochums, A. S. (2019). Zum Selbstverständnis von Lernwerkstätten in kindheitspädagogischen Studiengängen – Ein Positionspapier zum weiteren Diskurs. In: Tänzer, S., Mannhaupt, G., Berger, M. & Godau, M. (Hrsg.), Lernwerkstätten im Spannungsverhältnis zwischen Individuum, Gemeinschaft, Ding und Raum. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 32–42.

- Jung, E. & Kaiser, L. S. (2020). „Vielleicht romantisiere ich die Räume meiner Kindheit.“ Zugänge zu einer biographischen Reflexivität in kindheitspädagogischen Hochschullernwerkstätten. In: Kramer, K., Rumpf, D., Schöps, M. & Winter, S. (Hrsg.), Hochschullernwerkstätten – Elemente von Hochschulentwicklung? Ein Rückblick auf 15 Jahre Hochschullernwerkstatt in Halle und andernorts. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 259–274.

- Jung, E. & Kaiser, L. S. (2018). Dem „Verwendungs- und Bedeutungsoffenen“ einen Sinn geben. Interpretative Videoanalyse individueller Sinnkonstruktionen von Kindern in der Auseinandersetzung mit Remida-Material. In: Weltzien, D. Wadepohl, H., Cloos, P., Bensel, J. & Haug-Schnabel, G. (Hrsg.), Die Dinge und der Raum. Forschung in der Frühpädagogik XI. Schwerpunkt: Die Dinge und der Raum (Band 22). Freiburg: FEL, S. 97–135.

- Kaiser, L. S. (2016). Lernwerkstattarbeit in kindheitspädagogischen Studiengängen. Empirische Studien zur Theorie-Praxis-Verknüpfung. München: kopaed.

- Kaiser, L. S. & Jung, E. (2020). Lernwerkstätten in Kindertagesstätten – Partizipative Didaktik. In: Neuß N. (Hrsg.), Grundwissen Elementarpädagogik. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. 4. erweiterte Aufl. Berlin: Cornelsen, S. 175–186.

- Kaiser, L. S. & Jansa, A. (2025). Lernwerkstatt. In Rißmann, M; Lochner, B., Rehklau, C. (HRSG. , 2025). Lexikon Kindheitspädagogik. Köln: Carl-Link Woltersklüver, S. 397-405.

- Neuß, N. (2014). „Hinter einer Waschmaschine lag eine Zitrone“. Tätigkeitsorientierte Bildungsbereiche als Lernressourcen erkennen. In: Theorie und Praxis der Sozialpädagogik, 1/2014. S. 4–8.

- Rinaldi, C. (2001). Documentation and Assessment: What is the Relationship. In: Project Zero, Reggio Children: making learning visible. Reggio Emilia, S. 78–89.

- Rinaldi, C. (2006). In Dialogue with Reggio Emilia. Listening, researching and learning. New York & London: Routledge.

- Schäfer, G. E. (2014). Was ist frühkindliche Bildung. Kindlicher Anfängergeist in einer Kultur des Lernens. 2. Auflage. Weinheim & Basel: Beltz Juventa.

- Scholkmann, A. (2016). Forschend-entdeckendes Lernen in der Hochschullehre. In: Berendt, B., Fleischmann, A., Schaper, N., Szczyrba, B. & Wildt, J. (Hrsg.), Neues Handbuch Hochschullehre (NHHL). Berlin: DUZ Verlags- und Medienhaus GmbH.

- Stadler-Altmann, U. (2019). EduSpace Lernwerkstatt als Verknüpfungsraum zwischen Praktikum und universitärer Lehre. In: Baar, R., Trostmann, S. & Feindt, A. (Hrsg.), Struktur und Handlung in Lernwerkstätten. Hochschuldidaktische Räume zwischen Einschränkung und Ermöglichung, Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 201–213.

- Stieve, C. (2008). Von Dingen Lernen. Die Gegenstände unserer Kindheit. München: Fink.

- Vecchi, V. (2010). Art and creativity in Reggio Emilia. Exploring the role and potential of ateliers in early childhood education. New York & London: Routledge.

- Wahl, D. (2013). Lernumgebungen erfolgreich gestalten. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. Wedekind, H. & Schmude, C. (2017). Werkstätten an Hochschulen – Orte des entdeckenden und/oder forschenden Lernens. In: Kekeritz, M., Graf, U., Brenne, A., Fiegert, M., Gläser, E. & Kunze, I. (Hrsg.), Lernwerkstatt als Prinzip – Möglichkeiten für Lehre und Forschung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 185–200.

Zielgruppe:

Kindergartenkinder (Vorschule)

Studierende

Lehrkräfte/ PädagogInnen

eingebunden in die Aus-/Fortbildung von:

Kindheits-/Elementarpädagogik

curricular in Studienmodulen verankert:

obligatorisch

Schwerpunkte studentischer Tätigkeit:

Sachen erforschen - experimentieren

Sachen erforschen - argumentieren und diskutieren

Sachen erforschen - recherchieren

Material ausleihen

Material erproben

Lernumgebung gestalten

Lernumgebung erproben

Lernbegleitung erproben

Supervision und Reflexion eigener pädagogischer Tätigkeiten

Arbeit mit Kindergruppen/Klassen?:

Ja

Art der Angebote:

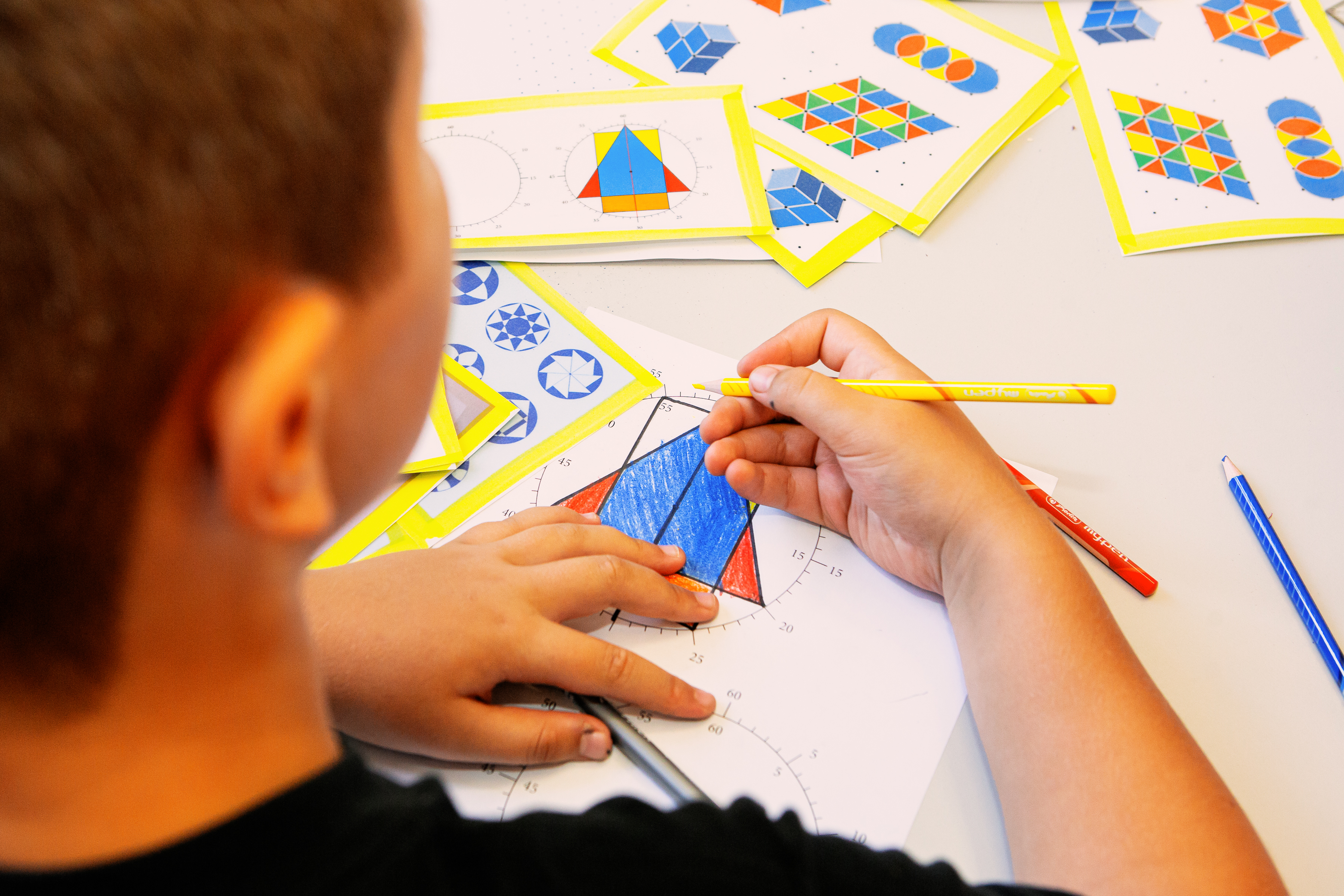

Es finden regelmäßig Angebote für Kindergruppen aus der Stadt Hildesheim in den Lernwerkstätten der HAWK statt. Diese werden entweder im Rahmen der Didaktik-Seminare oder durch studentische Hilfskräfte durchgeführt.

Die Termine außerhalb der Seminare werden durch die studentischen Hilfskräfte (mind. im 3. Semester) vorbereitet und durchgeführt. Für diese Termine werden jeweils 2 Hospitationsplätze vergeben, die von allen Studierenden wahrgenommen werden können. Die Hospitationen können nach vorheriger Absprache für die Beobachtung aber auch für die aktive Lernbegleitung genutzt werden. Im Anschluss an die Termine werden Reflexionsgespräche mit den begleitenden Lehrenden angeboten.

Aktuell finden in Kooperation mit der Stadt Hildesheim auf Anfrage trägerübergreifende Fortbildungen zum Thema Lernwerkstatt in den Räumlichkeiten der HAWK statt. Hier können pädagogische Fachkräfte die verschiedenen Räumlichkeiten kennenlernen und sich mit der Lernwerkstattarbeit vertraut machen.

Kooperationen mit anderen LWs, HSLWs, Hochschulen oder Verbünden in Forschungs- oder Lehraktivitäten:

Im Rahmen der Kooperation zwischen der Ästhetischen Lernwerkstatt der HAWK und der Stadt Hildesheim wurde in den Räumlichkeiten der Kindertagesstätte Campus-Kinder eine gemeinschaftlich getragene Lernwerkstatt eingerichtet. Ziel dieses Projekts ist es, theoretisch fundierte Handlungskonzepte in der pädagogischen Praxis weiterzuentwickeln (PDF) und ihre Umsetzung systematisch zu erproben.

In Kürze wird die Lernwerkstatt Campus-Kinder einen eigenen Eintrag auf diesem Portal erhalten.

Darüber hinaus besteht eine Zusammenarbeit mit der HAW Kiel (Prof. Dr. Kathrin Hormann), die den Austausch zwischen den Hochschulwerkstätten sowie gemeinsame Forschungsaktivitäten umfasst.

GPS-Koordinaten (optional):

POINT (9.959169 52.143129)

© 2024 lernwerkstatt.info | Impressum | Datenschutzerklärung |